Ecris en 1949 et complété en 1981

Terminé le 23 septembre 1981 à Bad Salzufle

Transcris par Andreas Kern

Version française réalisé par Simon R

Andreas Kern : A propos de ce texte

Les souvenirs de la guerre sont les premiers qu'Alexander Kern a écrits : en 1949, il a profité de vacances sur l'île de Sylt pour coucher ses expériences sur le papier - sans doute aussi tant que les souvenirs étaient encore frais. Car s'il avait régulièrement tenu un journal pendant ces six ans et demi, il déposait ces minces carnets, une fois remplis, chez sa femme Maria, dans leur appartement de Lauenburg. L'appartement a été perdu avec tous ses biens à la fin de la guerre. Le dernier journal utilisé a été enterré par Kern sur ordre avant sa capture en mars 1945.

Il a donc dû se fier principalement à sa mémoire pour noter ses expériences en 1949. Très tôt après la guerre, il a toutefois pris contact avec son chef de section et ami, le Dr Gustav Bügge, qui avait sauvé ses propres journaux et les a mis à la disposition de Kern, ainsi que de nombreuses photos de ses propres années de guerre. Une copie des notes du journal du Dr Bügge, réalisée par Kern en 1951/52, a été conservée.

Au cours des décennies suivantes, Alexander Kern a écrit à plusieurs reprises des expériences de guerre sous forme d'histoires sur des événements ou des personnalités. En 1981, lors d'une nouvelle transcription du manuscrit (à la main), il a ajouté les chapitres ultérieurs, a également établi une chronique de sa compagnie sanitaire et a dessiné plusieurs cartes pour illustrer les mouvements des troupes.

En 1986, lorsque son fils Christoph a voulu en savoir plus sur sa captivité en 1945/46, Alexander Kern a considérablement développé les deux chapitres initialement consacrés à ce sujet dans ce manuscrit (partie 4) et a consacré à l'année passée dans le camp la partie 5, qui se rattache chronologiquement à la présente partie 4. Les deux chapitres mentionnés ne figurent donc pas dans ma version de la partie 4. A la place, j'ajoute un chapitre relatant un événement survenu sur le front en Russie - il ne figure que dans la version de travail du manuscrit de 1986.

Comme d'habitude, j'ai repris le contenu et le style du texte de l'original. Grâce à ma transcription, il a toutefois été possible de classer les textes, écrits sur une période de près de 40 ans, chapitre par chapitre dans un ordre chronologique.

Noël 2016 - Andreas Kern

Les étapes de ma vie de soldat

1939 Appartement à Lauenburg/Poméranie

6 décembre 1939 Incorporé à Stettin-Wendorf (caserne d'artillerie) dans le service de remplacement sanitaire. Formation des recrues

1940

7 janvier 1940 Stettin-Podejuch, mise en place de la compagnie sanitaire

16 janvier 1940 Terrain d'entraînement militaire du Gross-Born (appareil)

28 janvier 1940 Quartier d'hiver à Gut Ankerholz près de Schivelbein/Poméranie -

- Campagne de France

- Campagne de France10 mai 1940 Chargement de la compagnie sanitaire à Schivelbein

Voyage en train jusqu'à Darmstadt, Seeheim Bergstraße. Visite de la ville de Heidelberg

12 mai 1940 Départ : Moselle - Zell - Alf - Bitburg - Wittlich. Frontière luxembourgeoise près de Hosingen

Juin 1940 Vianden - Luxembourg - Differdange (HVP) Frontière française : Longwy - Montmédy

Juillet 1940 Ligne Maginot - Spincourt - Etain - Chambley près de Gravelotte - Lérouville près de Commercy -

-

Retour par : Pont-à-Mousson - St.Avold - Völklingen

-

Retour par : Pont-à-Mousson - St.Avold - VölklingenAoût 1940 Chargement - voyage en train vers la Pologne Varsovie-Wawer - monastère de Woczwawek École (hôpital local)

1941 Campagne de Russie

Avril 1941 Marche vers Mlawa (hôpital local) via la forteresse de Modlin

Juin 1941 Marches de nuit en Prusse orientale, Johannisburg - Lyck - Račky

22 juin 1941 HVP Biely Dom - Janowka Début de la guerre

Juillet 1941 Augustowo - Grodno - Volkowysk (HVP), Croix de guerre de IIe classe

Août 1941 Slonim (HVP) - Swislacs (HVP) - Smolensk

Septembre 1941 Jarzewo - Lopatkina (HVP) - Viazma Octobre 1941 Sytchevka - Ssintsovo/Kalinin/Volga (HVP)

Novembre 41 Gudowa (HVP) - Beresnjaki (HVP)

6 décembre 41 Retraite de Berezniaki à l'hôpital de campagne de Pouchkino

31 décembre 41 Mitina près de Stariza

1942

janvier 42 Karamsino près de Subzow (hôpital local) -

Mai 42 Chaljutina près d'Olenin (HVP)

Juin 1942 Commissaireovo (HVP) - Chkali (HVP)

Juillet 42 Dunajewo (HVP) - Papino (HVP) Infirmerie des blessés (premier congé au pays après Lauenburg/Poméranie)

6 septembre 42 Départ de Papino - Bortschewka - Malzewo

3 octobre 42 Borovaïa - Chvalévo

15 octobre 42 Schwalewo - épouillage - chargement de la compagnie Voyage à Smolensk - Minsk - Barono witschi - Brest-Litowsk - Kielce - Katowice - Opole - Wroclaw - Magdebourg - Hagen/Westphalie - Aix- la-Chapelle - frontière belge - Namur - Laon - Reims

23 octobre 42 Mailly-le-Camp près de Châlons-sur- Marne Camp de troupes françaises (hôpital local)

En France

23 décembre 42 Voyage dans le sud de la France = Provence (réapprovisionnement de la division) Marseille-Allauch (Quartier)

25 décembre 42 Marche vers Aix-en-Provence (hôpital local, Ortslazarett)

Unité pour grands blessés (70 lits) à l'"Hôtel de Dieu"

Missions : Avignon - Lyon - Dijon - Troyes - Paris

1943

1er avril 43 -

23 mai 43 Cavaillon - St. Rémy - Glanum (ville antique)

du 15 au 23/05. Transport de blessés vers les Pyrénées : Aix - Marseille - Arles - Tarascon - Nîmes - Montpellier - Sête - Agde - Narbonne - Perpignan - Villefranche - Font Romeu/Pyrénées à 2000 mètres d'altitude)

Russie - Ukraine

Fin mai 43 Chargement de la compagnie à Cavaillon

Voyage en train vers la Russie - Ukraine Saproshe - Déchargement

Marche vers Karlowka (hôpital local) et ensuite vers le front d'Izioum

Juin 43 Krasnograd - Poltava - Miusfront

6 juillet 43 Shebelinka (HVP) - Kisseli (HVP)

16 juillet 43 Ssiwash/Bereka (HVP)

Août 43 Repli vers le Dniepr - Likhatchevo - Novo Alexandrovo (beaucoup de HVP !)

Septembre 43 Passage sur le Dniepr - Krinitchki (HVP)

Octobre 43 Kulischka - Krivoï Rog - Nowy Bug

Novembre 43 Chargement vers l'ouest

France

À partir du 15 novembre 43 Châteaulin/Bretagne (hôpital local)

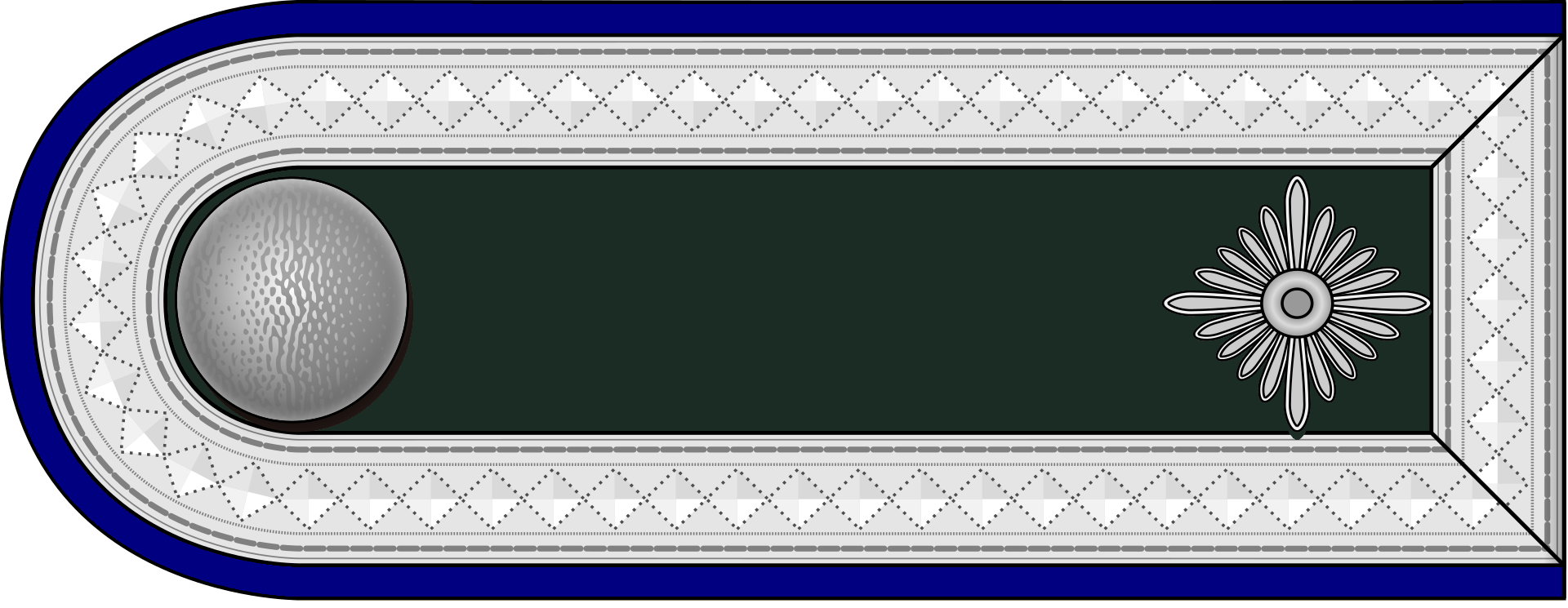

30 janvier 1944 Croix de guerre I. Classe

1944 Invasion

6 juin 44 Débarquement allié en Normandie

11 juin 44 Marche de la compagnie Kerdan - Payben - St. Gilles - Plœuc - Dinge - Montigny - Saint-James - Ponterson - Villedieu - Coutances

24 juillet 1944

Bombardement de notre HVP par 8 Jabos = 13 morts, 5 blessés dans notre section. Le soir, départ pour Villadon-le-Sens près de Nicorps.

27 juillet 44 Départ (fuite devant les chars) Château Champcey (vue sur le parc vers le Mont- Saint-Michel, baie de Saint- Malo)

2 août 44 Saint-Hilaire - Bagnoles-de-l'Orne - La Ferté - Carrouges - Montmirail - Arpajon - Corbeil

20 août 44 Lésigny - Crécy - Château-Thierry - Belleau - Chemin des Dames - Soissons

23 août 44 Saint-Quentin - Le Cateau - Bavay - Frontière belge

31 août 44 Mons

1er septembre 44 Binche - Gosselies - Charleroi - Meux - Tongres

6 septembre 44 Moresnet - frontière allemande - Aix-la-Chapelle - Eschweiler

20 sept. 44 Düren - Euskirchen - Bonn - Dünstekoven

27 septembre 44 Arnoldsweiler (HVP) Ecole du Couvent

18 octobre 44 Büdesheim (HVP) - Münstereifel - Stadt Kyll - Gerolsheim - Schönecken

20 octobre 44 Schönecken/Eifel (HVP)Offensive des Ardennes

16 décembre 44 Bleialf (HVP)

18 décembre 44 Rodt près de St. Vith (HVP)

27 décembre 44 Bleialf (HVP)

1945

Janvier 45 Daun (HVP) - Ütersdorf (HVP)

Février 45 Hohenleimbach/Andernach (HVP)

Hohe Acht près d'Adenau (HVP)

9 mars 45 Prisonnier des Américains. Hôtel Nürburgring (HVP, 200 blessés allemands)

15 mars 45 Camp de rassemblement de Müllenbach - Trèves - Wasserbillig - Stenay près de Sédan

29 mars 45 Camp de base Rennes/Bretagne, Cage 9 Tente 33 (jusqu'au 10 juin) Prisonnier n° 31G P.W.I.B 1362800

13 juin 45 Transfert en captivité britannique, Camp de rassemblement de Rheinberg près de Wesel (camp "E") N° de prisonnier A547280

3 juillet 45 Camp principal 2231 Enghien près de Bruxelles/Belgique Compound 9 Tente 39

27 septembre 45 En captivité en Angleterre - POW Camp 2228 près de La Hulpe au sud de Bruxelles/Belgique

24 décembre 45 Premier message de Maria de Bad Bramstedt/Holstein : une carte du 19 septembre 45

3 mars 46 Libération de captivité anglaise à Nordhorn, frontière hollandaise ("Unfit for work - fit for travel")

6 mars 46 Retrouvailles avec Maria à Bad Bramstedt.

Abréviations utilisée

AK Corps d'armée

Ari Artillerie

EK Croix de fer, croix du mérite de guerre - distinction militaire Esak aumônier militaire évangélique (catholique : Kasak) Flak Canon antiaérien

GPU Police secrète soviétique (Gossudarstwenoje Polititscheskoje Upravlenije)

HJ Jeunesse hitlérienne - Organisation du régime nazi

HVP Poste de secours principal (centre de soins mobile des ambulanciers près de la CPAM)

HKL Ligne de combat principale du front

I. D. Division d'infanterie

Ivan terme allemand pour Russe, soldat russe

Jabo chasseur-bombardier, avion de combat

Jerry terme britannique pour German, soldat allemand

K. Z. Dentiste de guerre

MG Mitraillette

MP Pistolet mitrailleur

OA Médecin-chef

OL Hôpital local - contrairement à l'HVP, aménagé pour soigner les blessés plus longtemps

OStA Médecin-chef

POW Prisoner of War = Prisonnier de guerre

Sankra Véhicule sanitaire

Stuka Avion de combat en piqué, désignant le plus souvent l'avion allemand Junkers Ju 87

Tb Tuberculose

Tommy nom allemand pour les soldats britanniques

U. v. D. Sous-officier de service (sous-officier de garde)

(...) Des commentaires pourront être visible en allemand entre parenthèse pour donner des précisions sur la traduction de certain mots

Préface

Île de Sylt 24. 7. 1949

Sur la rive est de l'île de Sylt, entre Blidselbucht et Vogelkoje Kampen, se trouve une haute dune qui domine la région de loin. Assis en haut de cette dune, j'aperçois devant moi, dans le soleil, l'océan.

La mer des Wadden, recouverte par la marée montante, est d'un bleu éclatant et la côte continentale - loin à l'est, à l'horizon - ressemble à de longues îles pâles. À mes pieds se trouve la magnifique et vaste baie qui s'étend de List au nord à Kampen au sud, puis à Morsum-Kliff en formant un arc immense. Le sable blanc et jaune de la dune mobile brille sous le chaud soleil de l'après-midi ; autour de moi : l'herbe bleu-vert des dunes, la bruyère rouge-brun et l'étroite plage jaune-brun de la mer des Wadden. Des groupes de sternes et d'huîtriers-pie remplissent l'air au-dessus de l'eau d'un blanc étincelant. Dans cette immensité, il n'y a pas un seul être humain.

Je suis allongé et je rêve en regardant cette belle île. J'ai devant moi une lettre de Maria. Elle m'écrit l'adresse du Dr. Bügge, mon ancien médecin-major et chirurgien pendant la deuxième guerre mondiale à la compagnie sanitaire 2/353 I. D.

Le monde de la guerre passée - qui s'est déjà estompé au cours de ces quatre années d'après-guerre - est à nouveau tout près de moi avec ce seul nom, le Dr Bügge. Ici, dans le calme de la solitude de l'île, le monde vécu de ces années sauvages et mauvaises reprend vie. Devant moi se déploie, image après image, un monde qui s'est ouvert à moi le 6 décembre 1939, lorsque j'ai été "incorporé" dans la caserne de recrues de Stettin, et qui a sombré le 3 mars 1946, lorsque j'ai été libéré de la captivité anglaise, amaigri jusqu'à l'état de squelette, totalement sale et déchiré, à Nordhorn, à la frontière hollandaise, et que j'ai frappé deux jours plus tard à la porte de Maria à Bad Bramstedt (Holstein).

Nous sommes aujourd'hui le 24 juillet 1949. L'un des jours les plus sombres de mes années de guerre a été le 24 juillet 1944 sur le champ de bataille principal de Château Monthuchon, en Normandie, au moment du débarquement.

Ainsi, la coïncidence d'un nom et d'un jour de commémoration est à l'origine des notes suivantes, qui tentent de garder une trace de ce que la 2e section de la compagnie sanitaire 2/353 a vécu à l'est et à l'ouest dans les années 1940-1945.

Le récit de mes expériences de guerre ne commence qu'en été 1941 avec la campagne de Russie (note d'Andreas : Le chapitre 1 suivant, consacré à l'automne 1940, est un ajout de 1981) . Je n'ai rien à raconter de ma formation de base et sanitaire (décembre 1939 - avril 1940) ni de la campagne de France (mai-juin 1940), car en France, nous ne faisions que marcher derrière les unités motorisées beaucoup plus rapides (nous étions une compagnie sanitaire attelée ) et, à l'armistice, le 25 juin, nous n'étions parvenus que dans l'est de la France, dans le triangle fortifié Toul-Metz- Verdun. De là, nous avons été transférés à Varsovie en août 1940. (note d'Andreas : Après coup, Alexander Kern a tout de même noté quelques souvenirs concernant ses premières expériences de guerre en 1939- 40. On peut les lire dans la partie 5 de ses Mémoires de vie (Prison de guerre), et plus précisément dans le paragraphe final : "Gedanken eines Kriegsgefangenen" (Pensées d'un prisonnier de guerre).)

1 Une croix noire à Varsovie – Automne 1940

A Varsovie-Wawer Automne 1940

Après la campagne de France de 1940, notre division a été transférée en Pologne ; plus précisément à Varsovie-Wawer, une des banlieues laides de la capitale polonaise; dans un ancien couvent et dans des maisons privées inoccupées. Notre 2e section a installé un hôpital local dans trois grandes salles de classe d'une école, avec une salle de soins et des infirmeries. La place d'appel de notre compagnie était un grand rectangle recouvert d'une herbe clairsemée, dont un côté était délimité par une clôture en bois brut de deux mètres de haut. Au milieu de cette clôture, une grande croix était peinte à la peinture goudronnée.

Une femme de ménage polonaise qui, trois fois par semaine, nettoyait, essuyait et faisait le ménage dans l'hopital entre autres, m'a raconté dans son allemand approximatif l'histoire de cette croix. Son récit m'a été confirmé plus tard, pour l'essentiel, par un sous-officier de l'administration locale stationné à Varsovie depuis la fin de la campagne de Pologne.

Fin novembre 1939, deux sergents allemands étaient assis dans un petit bar polonais dans un coin - à environ 100 mètres de notre place d'appel - et buvaient, de la bière et du schnaps. Soudain, la porte s'est ouverte et un civil polonais (un fanatique ?) a immédiatement tiré sur les deux soldats depuis la porte avec un pistolet. Ils sont morts sur le coup. Le civil a disparu dans l'obscurité.

La réaction de l'administration militaire allemande (Feldgendarmerie) a été terrible : la nuit même, 30 hommes de la population civile - pour la plupart des pères de famille - ont été tirés de leur lit et pris en otage dans les maisons situées autour du bar polonais. On les a placés devant la clôture en planches et on les a tous abattus, en représailles du meurtre des sergents allemands.

La population de la banlieue a été témoin de ce deuxième acte de violence - pour la plupart des femmes et des enfants qui ont assisté, impuissants et sans défense, à l'exécution de leurs pères, frères, amis et concitoyens pris en otage devant la clôture en planches. Les corps des victimes totalement innocentes et non impliquées dans le premier meurtre ont été jetés immédiatement après l'exécution dans une fosse commune creusée devant la clôture et ensuite aplanie. Tout cela dans le but de "dissuader la population civile, afin d'empêcher de nouveaux attentats contre l'armée allemande", comme l'indiquait un avis affiché du commandement.

Quelque temps plus tard, des inconnus ont peint en noir la grande croix sur la clôture de planches devant laquelle les otages avaient été assassinés et enterrés. Cette croix, nous la voyions tous les jours lorsque nous allions de notre hôpital local à la "Parole", devant l'appartement du médecin-chef de la compagnie sanitaire, le Dr Oellerich.

De la part du fanatique polonais, il s'agissait d'un cas flagrant de double meurtre lâche. La réponse du commandant de la ville, qui avait ses "ordres en la matière", a été à la hauteur : il les a exécutés - sans sentiment ni conscience - comme il l'avait ordonné. On a donc ici répondu (expié ?) à un double meurtre par un meurtre trente fois plus grand. Ce faisant, le deuxième meurtrier s'est également mis dans son tort, car il n'a pas puni le coupable.

La troisième vague de ce type d'actes de violence a eu lieu en 1947 à Nuremberg, où les "vainqueurs" n'ont pas cru les (rares) "criminels nazis" capturés lorsqu'ils ont affirmé qu'ils étaient des "criminels de guerre". "n'étaient que des exécutants d'ordres" qui "n'étaient pas eux- mêmes responsables de ces actes". Il était donc "juste" ("Malheur aux vaincus !") qu'en guise de représailles (encore !), ces âmes meurtrières soient elles-mêmes exécutées.

C'est juste ! Vraiment ? Il y a eu un troisième meurtre en 1947. Ce n'est que dans ces cas-là que "moins fois moins" ne donne jamais "plus". Les trois "exécutants" étaient des criminels potentiels ; et les Américains ne valaient pas mieux que les nazis, qui ne valaient pas mieux que le civil polonais fanatique.

"Celui qui prend l'épée périra par l'épée". Matthieu 26,52

Lorsque nous sommes arrivés à Varsovie-Wawer en octobre 1940, l'"étoile juive" a été introduite huit jours plus tard pour tous les citoyens polonais de confession israélienne.

En même temps, on ordonnait aux "Gebrannt-markten" de ne marcher ni sur le trottoir ni sur la chaussée des rues, mais uniquement dans le caniveau. Donc ni sur le trottoir de la population "aryenne" ( ?), ni sur la chaussée pour les chariots, les roues et le bétail, mais encore plus bas, encore plus profond : dans le caniveau, dans lequel on laisse s'écouler la saleté des rues.

(Note : Ici l'auteur fait référence au massacre de Wawer, de la nuit du 26 au 27 décembre 1939. En fait, 120 hommes seront interpellés et 106 seront tués, la plupart sans même être au courant du meutre des deux sous-officiers allemands)

2 HVP Biely Dom – Janowka – Juin 1941

Une nuit d'été très claire dans la forêt de Račky. Je suis de garde. Il est deux heures du matin. Dans le ciel bleu pâle du matin, une étoile rougeâtre vacille à l'est. Derrière moi, à la lisière de la forêt, des camarades qui dorment. Aucun oiseau n'est encore réveillé. Il y a un grand silence, mais ce n'est pas le calme dans ce silence, c'est quelque chose qui couve, qui pèse et qui menace. Mes pensées me ramènent aux derniers jours : pendant des semaines, nous avons marché de Varsovie-Wawer à Mlawa-Chorzela, en passant par le sud de la Prusse orientale, Johannisburg, Lyck ; depuis hier soir, nous sommes allongés sur le domaine de Biely Dom (Weißes Dom) près de Račky, juste à la frontière entre la Pologne et la Russie, en face d'Augustowo.

Nous avons monté nos tentes du poste de secours principal dans le parc du domaine, sous de grands arbres. Depuis la campagne de France de 1940 déjà, je suis instrumentiste et stérilisateur de la 2e section de la compagnie sanitaire. Depuis des semaines, déjà à Mlawa, on diffusait des "slogans" sur une guerre avec la Russie. J'ai toujours parlé contre : je ne pensais pas qu'Hitler s'engagerait dans une guerre sur deux fronts, l'Allemagne n'était pas assez forte pour cela, car à l'Ouest, l'Amérique attendait l'intervention (comme en 1917 !). Je n'ai pas voulu l'admettre jusqu'à, oui, jusqu'à hier soir, quand l'ordre du Führer a été lu à la "Parole", qui parlait d'une attaque imminente des Russes qu'il fallait anticiper. Ce matin, à 3h05 , l'attaque allemande doit commencer. Maintenant, dans une heure, nous aurons la guerre (redoutée) sur deux fronts !

Comment va-t-elle se terminer ? Les Russes construisent des fortifications de campagne dans le secteur d'Augustowo, c'est bien connu ici. Même la nuit, on y fait des retranchements à la lumière des phares. D'un autre côté, nous avons un grand traité commercial avec la Russie. Hier soir encore, à la frontière, à la gare de marchandises près de Lyck, trois trains de blé russes ont été transbordés sur des wagons allemands : des livraisons de céréales contractuelles. Devant nous, à l'est, se trouve la région forestière d'Augustowo, au sud-ouest de Grodno. Déjà pendant la Première Guerre mondiale, beaucoup de sang a coulé ici des deux côtés. Il fait de plus en plus clair. Il est trois heures. Exactement 3h05 , le feu de l'artillerie allemande éclate devant nous, des formations de stukas et d'énormes flottes de bombardiers nous survolent et se dirigent vers le soleil. Notre 262e division d'infanterie poméranienne, avec les régiments 303, 314 et 321, se trouve directement à la frontière. Ils doivent prendre le secteur Janowska-Augustowo.

À 16 heures, ma relève arrive. Je vais dans notre tente d'opération pour vérifier une dernière fois tout ce qui a été préparé pour l'intervention d'aujourd'hui. Il y a des choses sur les murs : La table d'instruments, la boîte de seringues record, les ampoules de sérums et autres, la table de médicaments, de grandes quantités de pansements. Au milieu, la table d'opération avec deux grandes lampes (accumulateur). Dans un compartiment latéral, l'installation de stérilisation ; sur un banc des cuvettes de lavage et du désinfectant Sagrotan. Du linge stérile dans des tambours. Vers 6 heures, nous attendons les premiers blessés.

Le bourdonnement des formations aériennes qui arrivent et qui reviennent ne s'arrête plus. A 7 heures, toujours pas de blessé. Une partie de notre 1ère section ont rejoint hier soir le régiment 303 pour être affectés comme brancardiers auprès de la troupe. (Nous avons entendu dire que malgré leurs brassards de la Croix-Rouge, ils ont été durement frappés par Ivan). C'était une bonne chose que des préparatifs complets aient été faits pour soigner les blessés, car l'attaque allemande, l'avancée au-delà de la frontière russe, s'est déroulée tout autrement que ce qui était "prévu" dans cette "attaque surprise". Pourquoi ? On l'a vu le soir du 22 juin.

Le village de Janowka était traversé par des tranchées bien camouflées. Les murs des caves des maisons en rondins étaient aménagés en nids de mitrailleuses ou pourvus de meurtrières pour les tireurs d'élite. Comme le village se trouvait sur une colline, il dominait toute la bande frontalière. Ce village en particulier devait être pris.

A peine les régiments d'infanterie 303 et 314 étaient-ils sortis de la bande boisée qu'ils subissaient déjà leurs premières pertes, la plupart du temps des balles dans la tête. A 8 heures du matin, on ne s'était pas encore approché suffisamment près du village pour pouvoir tenter une attaque sans subir de lourdes pertes. Ce n'est que vers midi que le village a pu être pris grâce à un encerclement et à l'utilisation considérable de lance-flammes. Mais il fallait encore se battre pour chaque maison. Outre une cinquantaine de gardes-frontières russes (tireurs d'élite sibériens), la population civile polonaise est intervenue dans la bataille en tant que partisans. Le soldat sanitaire Heinz Köhn, arrivé au village avec la deuxième vague, voit une femme pointer son pistolet sur lui par une fenêtre : il tire immédiatement de son 08 et "fait mouche". Köhn avait rejoint l'équipe d'assault en tant que brancardier (avec un brassard de la Croix-Rouge) et disposait à ce titre d'un pistolet pour se défendre. Conformément aux lois de la guerre. Toutes les maisons d'où des civils avaient tiré ou dans lesquelles ils avaient été trouvés avec des armes à la main ont été immédiatement incendiées. Les civils qui se battaient ont été rassemblés et abattus. Une grande tuerie commença.

Alors qu'une grande partie du village brûlait, une troupe s'est dirigée vers l'église. Le clocher de l'église avait été bombardé par l'armée allemande et partiellement détruit afin de pouvoir l'utiliser comme point d'observation. Le sergent-major (Hauptfeldwebel) de l'IR 303 a ouvert le portail de l'église. A ce moment-là, une femme polonaise a tiré sur lui : il est mort sur le coup. Avec deux camarades, il a trouvé sa tombe à côté de l'église.

Lorsque le calme est enfin revenu en fin d'après-midi, on a trouvé 40 tireurs d'élite russes morts. Tous avaient d'excellents fusils : fusils automatiques à chargement rapide, chacun avec une lunette de visée ! (modèle 1941 made in USA !) D'où les pertes de nos régiments. Ces tireurs d'élite avaient arrêté deux régiments de notre division pendant près de 10 heures.

Chez nous, au HVP Biely Dom, dès 8 heures du matin, le flux des blessés passait par la tente d'opération, puis par les tentes des blessés. "Nous n'avons rien vu des Russes, nous étions déjà partis", nous ont raconté les blessés. Chez nous, c'est le chef de compagnie, le médecin-major (Kompanie-Chef Stabsarzt) Dr Oellerich, qui opérait. Comme nous travaillions presque en plein air, nous ne gardions que les cas les plus légers. Les blessures plus graves : Les amputations, les blessures au ventre et les lésions cérébrales étaient directement envoyées à l'hôpital de guerre de Lyck ; sur les excellentes routes goudronnées allemandes, cela ne posait aucun problème. Nous avons soigné et pansé la plupart des lacérations. et légères blessures osseuses. C'est ainsi que nous, l'équipe chirurgicale, avons soigné et pansé nos camarades de 8 heures du matin à 11 heures du soir. L'après-midi, notre groupe motorisé (Dr Meinert) se rendait à Janowka et y ouvrait un nouveau HVP pour que nous puissions démonter pendant la nuit. Chez nous, nous avons continuer, Sankra à Sankra, à décharger et soigner les blessés. Deux très graves cas n'étaient plus transportables et ont été placés dans une tente spéciale. Les deux blessés sont morts sur notre HVP. L'aumônier de guerre et notre sous-officier de succession (Nachlaßunteroffizier) ont fait sur eux les derniers devoirs.

La nuit, vers 1 heure, l'équipe chirurgicale avait fini d'emballer et de charger. A 2 heures, c'était le réveil pour la compagnie et le départ en direction de la frontière au lever du soleil. Directement au poste frontière de Janowka, nous sommes passés devant la première tombe de soldat : un pionnier du régiment 314, tombé il y a 24 heures.

Dans le village même, toute l'horreur de la destruction de la guerre : des décombres de maisons fumantes, en partie encore en feu, d'où les cheminées en briques s'élevaient vers le ciel comme des colonnes jaunes ; du bétail brûlé dans les granges, des Russes morts le long du chemin, souvent brûlés jusqu'à être méconnaissables par les lance-flammes. J'ai pris la moitié de la plaque d'identité d'un soldat allemand qui n'était plus reconnaissable qu'à son casque d'acier, sinon terriblement brûlé, et nous sommes partis l"enterrer dans un jardin. Nous sommes également passés devant la fosse commune de partisans civils abattus, au bord de laquelle se tenaient des femmes et des enfants en pleurs.

Je suis retourné à l'église. Seule la tour était criblée de balles. L'autel était encore décoré de pivoines pour l'office dominical d'hier, qui n'a probablement pas eu lieu. À côté de l'église, trois tombes de soldats allemands fraîches. Alors que nous avancions sur la route du village, à droite et à gauche : Des incendies et des destructions. Une odeur horrible et douceâtre de bétail brûlé et de maisons en bois régnait sur toute la région, jusqu'à ce que nous arrivions dans la forêt d'Augustowo. Tard dans la soirée, nous sommes entrés dans cette ville, mais nous n'avons eu qu'une courte nuit de repos, car dès 3 heures du matin, nous avons repris la route en direction de Grodno, derrière les montagnes.

Nous avons fait venir des unités motorisées pour ne pas perdre le contact. Car nous, la 2e section de la compagnie sanitaire, étions une unité tractée, avec deux chevaux par voiture ! Ce furent les premiers jours de plusieurs mois de marche vers l'est, vers la Russie. C'est ainsi que commença pour nous la mission "Barbarossa" d'Hitler, la campagne de Russie.

3 A propos des décorations : a) Croix du mérite de guerre IIe classe – Juillet 1941

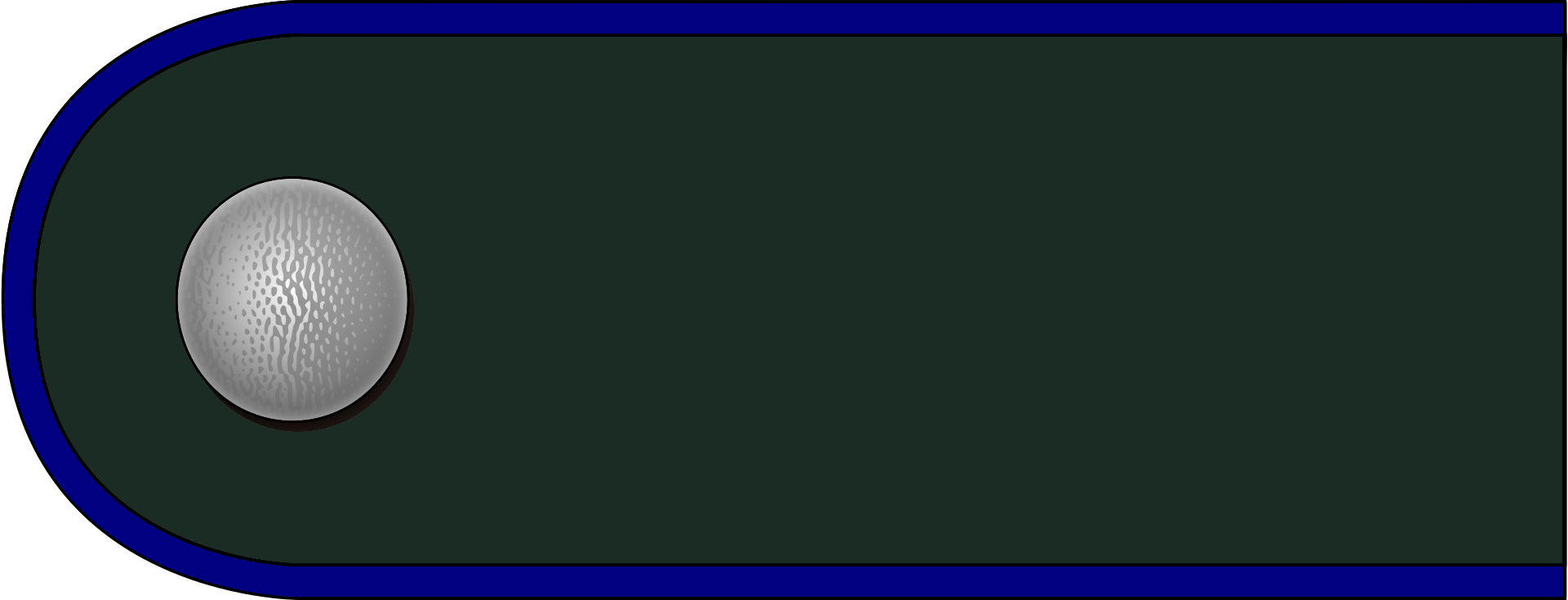

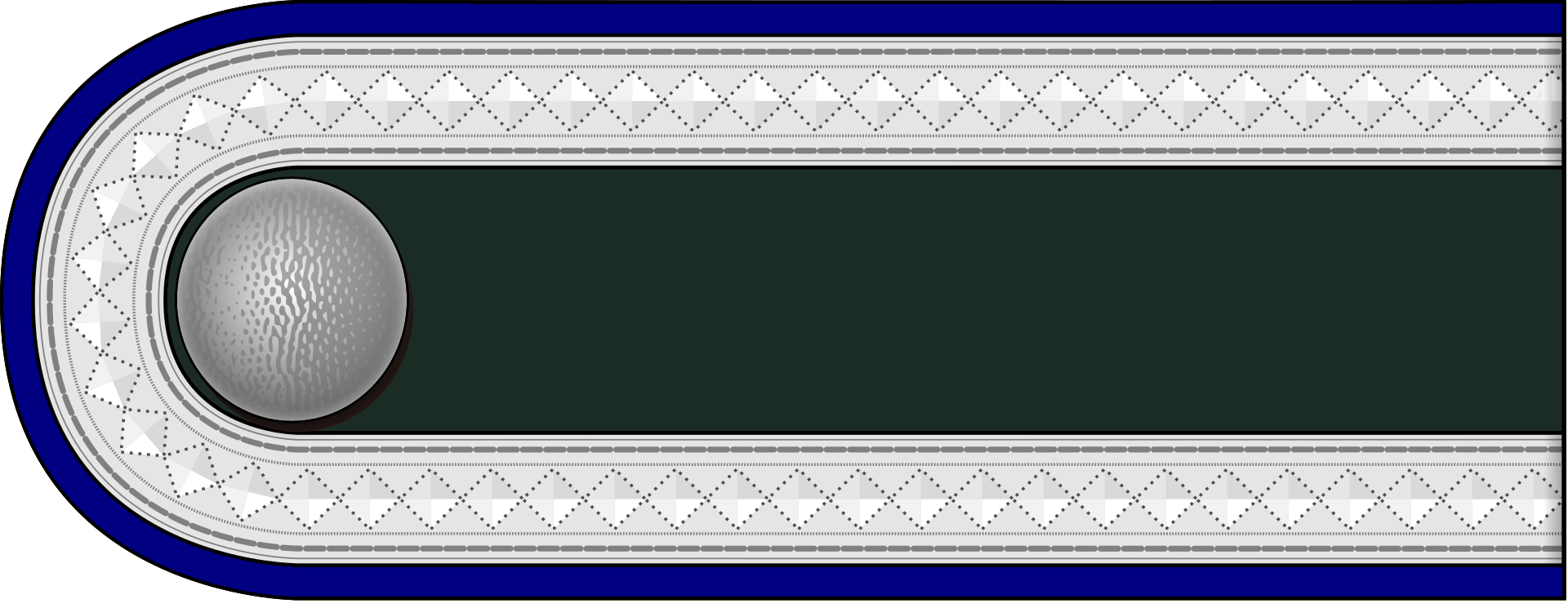

Dans l'usage de la guerre, la croix en tant que symbole chrétien n'avait plus guère de relations avec son origine, hormis la Croix-Rouge, la Convention de Genève. Les croix de fer (de toutes les puissances) étaient généralement décernées à ceux qui, avec bravoure et un grand courage personnel, avaient détruit le plus grand nombre possible de vies humaines ou de matériel ennemi, pour le bien de la patrie, bien entendu : après tout, il valait mieux que les autres meurent plutôt que nous, car ce sont eux qui avaient commencé la guerre, les autres. Nous n'avons fait que défendre notre peau. C'est l'opinion officielle ! Lorsque notre chef de la compagnie sanitaire, le médecin- major Dr Oellerich, m'a épinglé la Croix de guerre II sur ma blouse à Wolkowysk en Pologne, je me suis senti étrange. Je n'avais encore jamais été "décoré" de ma vie. De plus, je ne savais pas pourquoi ni pour quoi. Certains officiers et sous- officiers de la compagnie avaient déjà reçu le KVK II l'année dernière. Le chef a parlé avec beaucoup de reconnaissance de l'accomplissement du devoir en HVP et ainsi de suite, mais cela s'appliquait à mon avis tout autant aux autres camarades de l'équipe du bloc opératoire. Seulement, j'étais déjà instrumentiste au bloc opératoire depuis la campagne de France de 1940 et, en tant que tel, responsable de l'ensemble du matériel et du bon fonctionnement de l'équipe. (Après la guerre, on m'a souvent demandé pourquoi j'étais venu au service sanitaire. Je répondais alors : un travail manuel appris, avec des doigts habiles, serait parfois bien utile !). D'ailleurs, j'ai fait le même travail au bloc opératoire en tant que caporal, sous-officier et sergent.

Lorsque j'ai reçu le KVK II, en juillet 1941, nous étions à Volkowysk, une ville de l'est de la Pologne, devenue la Russie occidentale en 1939, après la guerre de Pologne. L'Allemagne a pris le reste de la Pologne comme "gouvernement général". En 1939, les Soviétiques n'avaient rien de plus urgent à faire que de donner au "peuple polonais hautement réjoui" les bienfaits de la U.d.S.S.R., à savoir : Système de parti unique, GPU-Keller (Sowjetische Geheimpolizei) , bâtiments de parti somptueux et " parcs populaires" avec des statues en plâtre de Lénine et de Staline, plus grandes que nature. Nous avons également trouvé tous ces "monuments culturels" impressionnants à Volkowysk. Mais en plus, et c'était beaucoup plus important pour nous en tant qu'unité sanitaire, un parc sanitaire russe richement équipé, c'est-à-dire : d'énormes quantités d'excellent matériel sanitaire, en partie d'origine américaine, à en juger par les impressions. Nous avons par exemple trouvé 20 grands ports de verre d'iode métallique. On comprend mieux la valeur que cela représente quand on sait qu'une cuillère à café d'iode métallique dissoute dans de l'alcool à 96% donne une bouteille d'un litre de teinture d'iode à haut pourcentage. Notre compagnie sanitaire a bien profité de cette réserve jusqu'en 1944 ; à cette époque, les autres compagnies utilisaient déjà depuis longtemps un substitut d'iode rougeâtre.

Notre 2e section avait ouvert début juillet un hôpital local à Volkowysk, dans une aile de l'hôpital russe. "ГОСПИТАЛЬ"7 . Nous y avons soigné non seulement nos blessés allemands, mais aussi environ 70 Polonais. Des civils qui, lors de la prise de la ville, avaient parfois été gravement blessés par des tirs d'aviation et d'artillerie. Les médecins juifs de l'hôpital avaient - de manière compréhensible - pris la fuite à l'approche des Allemands. C'est pourquoi des dizaines de cas graves étaient restés sans soins pendant plusieurs jours. Nous avons soigné, opéré et pansé tous ces gens impuissants avec leurs blessures infectes et infectées. Nous avons également procédé à des amputations supplémentaires là où cela s'avérait nécessaire pour éviter une septicémie généralisée. Nous avions heureusement beaucoup de matériel de pansement. La gratitude touchante des civils polonais a eu un bon écho dans la ville : "Pan docteur" ici. "Dzen kuje (merci), Pan Doktor". j'ai une solide pratique de tous les types d'injections : sous-cutanées, interglutéales, intramusculaires et même intraveineuses (ce qui était normalement réservé aux médecins "qualifiés"). Après 14 jours de travail à Vol-kowysk, nous sommes partis vers l'est. Mais le front s'est rapidement déplacé de plus en plus vers l'est et nous avons dû faire la jonction avec nos unités motorisées.

4 L'attaque de notre bloc opératoire dans le village de Stara Dorogi – 29 juillet 1941

C'est un été chaud. Nous avons notre emplacement HVP avancé dans le village de Stara Dorogi, sur le seul chemin de plusieurs kilomètres à travers les marais. C'est une digue en remblai qui traverse le terrain marécageux. C'est une zone immense. A droite et à gauche de la route se trouvaient des troupes russes dispersées, on le savait. A chaque instant, la route était barrée par des troupes russes, des colonnes allemandes étaient mitraillées, attaquées et brûlées ; des véhicules brûlées gisaient en tas à gauche et à droite du chemin dans le fossé.

Le village de Stara Dorogi se trouvait sur une hauteur dans les marais à environ 20 kilomètres de Bobruisk. Dans ce village, notre 1ère section devait, selon les ordres, établir un HVP avancé pour soigner les blessés renvoyés par la digue de Bobruisk. C'était le 29 juillet 1941. Depuis dix heures, nous travaillions à notre HVP sans interruption. L'après-midi, le village fut envahi par des troupes russes dispersés qui attaquaient. Pour sécuriser le village et notre HVP, seules deux sections d'un escadron cycliste se trouvaient en périphérie. Les Russes ont attaqué la périphérie du village. Le médecin-assistant Meinert (Assistenzarzt), le seul officier et médecin, a téléphoné à l'état- major de la division pour demander de l'aide. Mais au bout de quelques minutes, il n'y avait déjà plus de liaison téléphonique, le câble ayant certainement été coupé par des partisans à l'ouest. Entre-temps, la pression des tirs d'infanterie russes à l'est était devenue si forte que l'escadron cycliste avait dû reculer jusqu'au centre du village, jusqu'à la colline de l'église. Le Dr Meinert a fait répartir les blessés transportables sur toutes les lignes.

Le Dr Meinert a fait charger les blessés transportables sur tous les véhicules propres et blindés disponibles et les a emmenés à 2 kilomètres de là. Mais il y avait quelques blessés très graves dans l'église, qu'on ne pouvait pas déplacer sans mettre leur vie en danger. C'est pourquoi le médecin-major (Stabsarzt) a laissé notre équipe de mitrailleuses (6 hommes au total), formée à l'autodéfense, à l'escadron cycliste qui s'était installé à proximité de l'église, à environ 100 mètres à l'est, à la limite sud du village. Notre groupe de mitrailleuses était composé du caporal sanitaire Hans Kosinski (MG-Schütze 1), d'Eugen Hagen et d'un troisième. Ils ont pris position avec leur mitrailleuse le long du mur de l'église. Kriehel, Köhn et Hohnberg ont été affectés à une section de l'escadron cycliste. D'ailleurs, le drapeau de la Croix- Rouge était placé sur la tour de l'église, visible de loin, et des panneaux de notre HVP étaient également fixés sur le mur de l'église (à l'époque, en 1941, nous le faisions encore !). Il y a huit jours seulement, ils avaient repris un poste de secours principal allemand au nord de Bobruisk, dont les Russes avaient tué ou enlevé tout le personnel et assassiné les blessés.

Une lettre originale d'Alexander Kern a été conservée à ce sujet :

Russie 31. 7. 1941

Ma chère mère !

Après de longues journées de marche, j'ai enfin reçu du courrier hier. Et il y avait trois messages de toi. Deux "conseils" sur les gâteaux et la jolie petite lettre de Vogler. Je te remercie beaucoup pour toutes tes salutations. Seul un morceau du gâteau était déjà moisi, l'autre était encore bon à manger et on ne jette pas si facilement un gâteau quand on ne reçoit que du pain de mie pendant des mois ! Je suis très heureux que tu te sois reposé à Damen, et j'espère que tu as passé de bons jours à Lauenburg auprès de ma petite femme, qui t'a certainement rendu la vie très agréable. Maintenant, tu seras de retour à la maison et le travail t'attendra. J'espère seulement que les Anglais vous laisseront tranquilles la nuit. A Damen, tu étais si bien loin de l'ennemi et surtout chez moi.

La semaine dernière, nous avons à nouveau avancé à grands pas vers l'est et nous ne nous arrêterons pas ici avant que le Russe ne soit complètement détruit. En ce moment, nous sommes de nouveau engagés dans un chaudron.

Le Russe est un soldat très méchant. Il ne fait presque pas de prisonniers. On a observé à la jumelle (Scherenfernrohr) qu'il ont transpercés des prisonniers allemands par derrière à la baïonnette. Pas un seul cas, des dizaines, et ce ici, à quelques kilomètres de chez nous. Les Russes ont fixé des prix de 500 roubles par tête pour les SS. Mais tout cela sera récompensé !

Je te salue chaleureusement pour aujourd'hui, ton alex (Dein Zander, diminutif de Alexander).

PS . La grande carte de journal est très bien, la mienne ne s'étend pas aussi loin vers l'est, loin de là. Elle me sera bien utile !

La version d'Alexander Kern de cet incident est tirée de la version de travail des Mémoires :

Dans les marais de Prijpet, entre Slonim et Beresi- na/Bobruisk, nous avons observé que des blessés allemands, allongés sur des brancards et attendant d'être évacués par des sankras, et dont la place du village avait été envahie par l'infanterie russe, avaient été poignardés par ces derniers avec des baïonnettes russes triangulaires et minces = fixées sur les canons des fusils. Peu de temps après, l'infanterie allemande chassa à nouveau les Russes et trouva les blessés allemands assassinés dans le village reconquis. C'est par autoprotection que nous, le HVP, avons rapidement cessé de déployer des drapeaux de la Croix-Rouge en Russie, car ils étaient visibles. Ce traitement inhumain des blessés et du personnel sanitaire, médecins et gradés du service sanitaire, était déjà connu lors de la campagne de Pologne en septembre 1939 : A l'époque, tout le personnel sanitaire n'était pas armé, conformément à la Convention de Genève. Ensuite, il est arrivé en Pologne que plusieurs compagnies sanitaires aient été fusillées par l'armée polonaise, avec les blessés qu'elles soignaient. Cette perte de personnel sanitaire formé depuis des années était si considérable que les Allemands ont immédiatement formé de nouvelles compagnies sanitaires, ce qui représentait au moins six mois de temps (formation pour les grades inférieurs). C'est sans doute la seule raison pour laquelle j'ai été incorporé comme recrue dans la section de remplacement sanitaire de Stettin-Wendorf en décembre 39. Pendant la campagne de Russie, toutes les compagnies sanitaires étaient armées de pistolets, de fusils, de MP et de MG pour l'autodéfense du HVP.

C'est pourquoi, ici à Stara Dorogi, nous avons dû défendre de toutes nos forces les blessés dans l'église. Deux attaques d'infanterie ont été repoussées par l'escadron cycliste. Mais dans l'après-midi, vers 16 heures, une large troupe de 40 cosaques a fait irruption dans le village par l'est et a tenté de déborder les Allemands.

Les Cosaques s'avancent en pleine chasse, sabre au clair, sur de petits chevaux puissants, à 200 mètres de la position des cyclistes. Celle-ci intensifie ses tirs de mitrailleuse et de fusil. C'est alors que leur mitrailleuse tombe en panne au moment le plus important. Les Cosaques, à peine décimés, avancent. Le lieutenant ordonne alors à l'escadron de cyclistes de se déplacer vers le sud afin de libérer le champ de tir pour notre mitrailleuse à l'église. Pendant le mouvement d'évitement, les Cosaques sont encore au-dessus de l'escadron cycliste. Combat rapproché. Trois de nos soldats sanitaires se tiennent près des cyclistes. Erich Hohnberg se fait arracher la carabine des mains (il se met les mains devant le visage), alors un énorme cosaque surgit devant lui et frappe le bras de Hohnberg d'en haut avec son sabre, lui transperçant les deux avant-bras d'un terrible coup de sabre. Sur le côté de Hohnberg, Rolf Köhn est à l'abri derrière un rempart et peut immédiatement abattre le cosaque avec sa PM.

À ce moment-là, l'Ari allemande intervient et saupoudre le terrain forestier.

Après avoir débordé les derniers hommes de l'escadron cycliste, les Cosaques sont à 80 mètres de l'église lorsque Kosinski utilise sa mitrailleuse, installée en bonne couverture. Tandis qu'autour de lui et d'Eugen Hagen, les impacts des Russes s'abattent sur le mur de l'église, Kosi "s'entête" (comme le dit Eugen) à tenir sans arrêt les Cosaques de gauche à droite, de droite à gauche, dans un sens et dans l'autre. Il n'a qu'une vieille mitrailleuse, 08/15 de la Première Guerre mondiale, refroidissement par eau, mais elle fait son devoir.

Eugen Hagen nous a raconté plus tard qu'il avait admiré le calme et la ténacité de Kosi : "Je peux vous dire, têtu, comme au champ de tir de Varsovie-Rembertow en 1940 (où l'on avait tiré 1x à la mitrailleuse sur des cibles pour l'exercice), quand nous avons eu pour la première fois une telle mitrailleuse en main".

Les cosaques ont été accueillis par notre tireur MG et au vue des pertes, ont rapidement disparu dans les marais en emportant leurs blessés.

Nos blessés graves dans l'église du village avaient été sauvés : Rien n'avait traversé l'épais mur. Avant la tombée de la nuit, des renforts de la division sont venus sécuriser le village de tous les côtés ; notre bloc opératoire a repris son travail. Parmi nos hommes, le soldat sanitaire Erich Hohnberg a été grièvement blessé et deux autres ont été bléssés par balle.

5 HVP Lopatkina près de Smolensk – Septembre 1941

Avant le chaudron de la bataille d'encerclement de Viazma et Briansk. Nous avons installé notre bloc opératoire dans une ferme de la banlieue. Premières gelées ; la première neige est tombée dès le début du mois de septembre ; cela nous obligé à chauffer pour les blessés, surtout dans la salle d'opération, où les blessés doivent souvent être soignés à peine vêtus. Les Russes dans le chaudron nous font régulièrement quelques salves d'Ari le matin vers 11 heures.

Pendant la journée, il y a peu de blessés, les avions de combat rouges et les rata (chasseurs) sont assez nombreux au-dessus de nous. Sur nos côtés, dans la forêt, la Flak de l'armée de terre est déployée, elle intervient avec zèle, mais sans grand succès. Peut-être que l'Ari russe vise ces batteries lorsqu'elle nous tire dessus.

Le plus grand nombre de blessés arrive la nuit. J'ai terminé la stérilisation des instruments médicaux et je suis assis à la fenêtre ; devant moi, un carnet de notes que j'ai acheté à Varsovie sur Uliza Krakowskaja. J'écris des notes, une phrase de motet polyphonique à trois voix sur le choral : "Nun lob, mein Seel, den Herren". Je travaille actuellement sur la ligne "- errett' dein ("sauve ta")

Nous sommes en train de vivre une "pauvre vie" lorsque, à 50 mètres à droite de la ferme russe en rondins dans laquelle est installée notre salle d'opération, le premier coup d'ari nous tombe dessus.

Sur la deuxième page de la cantate, Kern note en haut à droite avec une étoile le moment de l'attaque. Dans la marge, il note : "Lopatkina, 27. 9., 16h00 - En écrivant cette phrase, un obus explosif de 15 cm crève à 20 m de notre bloc. Les éclats traversent les murs de bois, nous disparaissons dans l'abri".

Je suis en train de me demander si je dois disparaître dans l'abri souterrain à côté de la maison avec mes collègues chirurgiens, quand le deuxième impact arrive près de la fenêtre où j'étais assis il y a quelques minutes. Au hurlement de l'obus, je suis déjà à plat ventre sur le sol. Les éclats de la grenade de 15 cm s'écrasent sur le mur en bois à côté de moi. Sous l'effet de l'explosion, la fenêtre et son cadre sont arrachés du mur et me tombent dessus. Heureusement, les murs de la ferme sont faits de 35-40 centimètre d'épaisseur. Au moment de l'impact, je sens quelque chose de chaud passer devant ma main droite. C'est un éclat d'obus de 20 centimètres de long, que j'ai retrouvé plus tard, planté dans le pied de la table. Il est a traversé la poutre en bois sous la violence de l'explosion et est passé à quelques centimètres de ma main. Je m'imagine à quoi aurais pus ressembler ma main ! Chaque nuit, je vois de telles blessures, souvent la main est irrécupérable et doit être amputée. Cet éclat d'obus est passé à côté de ma main. Une coïncidence ? Nous ne croyons pas au "hasard aveugle" ! Après avoir remis de l'ordre dans le bloc opératoire et posé une autre fenêtre, j'ai continué à écrire la ligne après l'attaque par le feu : "- sauve ta pauvre vie".

J'ai ramené l'éclat d'obus plus tard, en vacances, à Lauenburg en Poméranie, pour avoir comme un commentaire tangible de cette ligne de choral.

An Frau Marie Kern Itzehoe/Holstein

Lessingstr. 7

Absender: San.Gefr. Kern

Feldpostnummer 30617

(imprimer sur la carte postale de campagne :)

"Le peuple allemand est conscient qu'il est appelé à sauver l'ensemble du monde culturel des dangers mortels du bolchevisme et à ouvrir la voie à une véritable ascension sociale en Europe". (Extrait de la note adressée au gouvernement soviétique)

Ssinzovo Russie 18. 11.41

Chère maman !

Je te remercie pour les deux gentils paquets qui me sont parvenus récemment pendant la marche. Nous avons à nouveau du travail jour et nuit sur des camarades blessés, l'attaque avance bien et notre objectif est maintenant conquis. On dit que nous allons bientôt prendre nos quartiers d'hiver. Malheureusement, nous avons perdu un camarade dans la compagnie à cause de l'explosion d'une mine. Les Russes préfèrent poser les mines dans les granges, devant les puits, dans les églises, etc. C'est ainsi que de nombreux camarades perdent la vie ou la santé.

Je vous salue maintenant, ainsi que Leusch (surnom de la sœur d'Alexandre, Elisabeth), que je remercie tout particulièrement pour sa salutation, en ce temps de l'Avent.

Ton Alex (Dein Zander)

6 HVP Beresnjaki près de Kalinin – Décembre 1941

Il est 9 heures du matin. Fatigués à en crever, totalement épuisés, nous sommes allongés dans une chaumière russe crasseuse. Le soleil pâle sort à peine des nuages de neige, rouge sang. Nous avons marché toute la nuit, par -30°, sur des chemins verglacés, contre le vent d'est glacial, dont nous nous cachons de temps en temps derrière les voitures à cheval pour avoir un peu d'abri. Les derniers kilomètres n'étaient plus qu'une succession de titubations, d'efforts convulsifs pour ne pas rester en arrière, ne pas perdre le contact avec la colonne de marche et se retrouver seul dans l'immensité du désert de neige. Dans le froid particulièrement vif qui régnait juste avant le lever du soleil, après 9 heures et demie de marche, des façades de maisons noires enneigées émergent enfin du crépuscule. Sur un panneau indicateur russe - curieusement resté en place - je déchiffre "БЕРЕЗНЯКИ" = Beresnjaki, c'est notre destination, notre gîte. Nous sommes ici au sud de Kalinin, juste avant les barrages de Kalinin, à 80 kilomètres au nord-ouest de Moscou. Notre 262e ID avait reçu l'ordre de s'emparer fin novembre de ces importants barrages, qui fournissaient un pourcentage considérable du courant de Moscou. Tout cela dans le cadre de l'avancée forcée : faire en sorte que Moscou soit aux mains des Allemands avant l'hiver. Les régiments 303 et 314 - c'est- à-dire les restes de notre armée exsangue, engagée depuis juin - ont été envoyés en renfort. Les régiments, qui n'étaient pas complètement remplis, devaient réussir cette mission difficile. Notez bien : sans vêtements d'hiver ! Fin novembre, nous avons rencontré un bataillon de ravitaillement en marche : sans vêtements d'hiver. Les carabines - parfois encore sans lanières - devaient être portées à main nue. Pas de gants ; à la place, les soldats avaient mis des chaussettes de la Wehrmacht sur leurs mains ; - 20° à -30° de froid et 30 kilomètres de marche par jour. Ce bataillon de ravitaillement venait directement du lieu de déploiement de la réserve, directement de la garnison ; ces soldats n'étaient donc pas, comme la troupe engagée depuis juin, lentement habitués au climat russe. Un tiers de ces troupes de remplacement n'est pas du tout intervenu sur le front. Des engelures massives aux doigts et aux orteils ont été les conséquences de cet envoi précipité. Bien avant l'intervention, ils étaient décimés, notamment en raison de l'insuffisance de la nourriture et des efforts fournis pendant des semaines de Marches.

Après la conquête de la ligne Kalinin-Klin (fin novembre), toutes les conditions n'étaient pas réunies pour construire une ligne de combat principale stable. Une ligne de combat principale a néanmoins été construite sur le papier. Mais à quoi ressemblait-elle en réalité ? Début décembre, le sol était gelé sur une profondeur de plusieurs mètres. Les mitrailleuses et les tireurs étaient donc à découvert sur le sol plat. Les blessés qui arrivaient par centaines sur notre HVP Beresnjaki parlaient un langage cru !

A 9 heures, nous étions arrivés au village, morts de fatigue. La division nous avait déjà donné l'ordre d'être prêts à 12 heures avec notre bloc opératoire. Il n'était donc pas question de dormir et de se reposer. Le pré-commandement avait désigné une maison en bois spacieuse comme salle d'opération et les maisons environnantes comme salles pour les blessés, dont une école pouvant accueillir environ 70 blessés (plus tard, nous y avons logé 120 blessés). La troupe était logée dans les maisons plus éloignées. Aucune possibilité de dormir n'était prévue pour l'équipe chirurgicale. Nous ne devions pas non plus être nombreux. Arno Mokroß, Eddi Dallmann, Fritz Heise, Fritz Lessenthin et Herbert Dieckhoff, c'était notre équipe chirurgicale restreinte.

Nous avons d'abord nettoyé à fond la salle d'opération prévue. Nous avons enlevé la saleté et les toiles d'araignée vieilles de plusieurs dizaines d'années des coins et du plafond, et avons retiré l'icône sale du "coin des saints", ce qui a suscité une grande désapprobation chez les résidents qui devaient désormais camper dans la grange. J'ai préparé la plus grande table comme table à instruments, pour étaler les couverts stérilisés, une autre pour les pansements, une pour les médicaments et le sérum.

Nous déchargeons nos chariots chirurgicaux : le four de stérilisation reçoit son coin, mis en marche par Dieckhoff avec un brûleur à pression d'essence. Son ronronnement ne s'arrêtera plus pendant les jours et les nuits à venir. La table d'opération est placée à l'endroit le plus accessible de la pièce, afin que les blessés puissent être facilement soulevés de la civière. A gauche et à droite de la table d'opération, deux grandes lampes alimentées par un groupe électrogène (ou de grosses batteries). Au bout de la table d'opération, Arno a une petite table avec les instruments d'anesthésie. Sur un long banc en bois près de la porte se trouvent de grandes cuvettes de lavage, la dernière avec une solution de Sagrotan forte pour l'opérateur (chirurgien), l'assistant et l'instrumentiste. Il y a également un désinfectant, du linge pour les blessés et deux assistants (unsterile Helfer).

Il faut également avoir à portée de main une boîte supplémentaire de comprimés et une autre contenant 20 pommades différentes. Pour un HVP "avancé" il faut une multitude d'objets individuels qui doivent être prêts à tout moment ; souvent, la vie du blessé dépend de la rapidité des soins.

Une fois que les instruments les plus importants ont été ébouillantés (solution de soude), que j'ai choisis parmi le matériel principal et le matériel de collection, je pose sur les tables des couvertures et, par-dessus, des toiles stériles, sur lesquelles je range les instruments par type et je recouvre à nouveau le tout de toiles. Des pinces sont fixées aux extrémités des draps stériles, ce qui permet d'atteindre les instruments sans toucher la table ni le drap.

Entre-temps, les soignants ont également préparé leurs locaux pour l'accueil avec beaucoup de paille, des couvertures et la vaisselle nécessaire. Bien sûr, les locaux des blessés doivent aussi être chauffés. Ce n'est qu'à ce moment- là que le médecin-chef de section est informé que nous sommes prêts à accueillir les blessés et que les panneaux de signalisation que nous emportons toujours avec nous sont placés aux entrées du village; "Hauptverbandplatz".

Un grand panneau rouge et blanc, généralement cloué à un arbre, est apposé sur la maison d'opération elle-même. Les premiers sankras arrivent déjà du front, assez proche ici ; il y a à peine 3 kilomètres jusqu'à la ligne de combat principale.

Celui qui ne l'a pas vu lui-même ne peut pas se faire une idée du flux de misère et de douleur qui passe par un tel poste de secours principal. Outre les trois degrés de gelures, il n'y a pas un seul membre du corps qui ne soit pas blessé par des éclats d'obus, des mines, des bombes d'aviation ou des balles d'infanterie. - Tout d'abord, chaque blessé reçoit 5 centimètres cubes de sérum antitétanique (contre le tétanos). Les plaies cutanées légères sont nettoyées et désinfectées avec une solution de rivanol ; souvent, les bords de la plaie sont également raccourcis dans une brève ivresse de chloréthyle afin de préparer une guérison plus rapide. Les bords de la plaie, généralement dentelés, sont lissés à l'aide d'un scalpel, de pincettes et de ciseaux (excision de la plaie). Ces blessés légers, surtout s'ils sont capables de marcher, sont hébergés dans des salles pour blessés plus éloignées, où ils peuvent d'abord dormir au chaud en mangeant bien, car ils sont généralement vidés jusqu'à la moelle.

Mais d'abord, les cas graves passent avant l'art : blessés, auxquels le médecin de troupe a posé un garrot lorsqu'un gros vaisseau (artère sanguine) était blessé, et qu'il y avait un risque d'hémorragie. Le garrot en caoutchouc est placé au-dessus de la blessure. Sur la fiche rouge et blanche du blessé figure alors la mention : "A soigner immédiatement, le garrot est en place depuis ... heures". Ceci est important, car si le garrot reste trop longtemps en place, le membre peut se nécroser.

Souvent, le blessé a été transporté pendant longtemps sur des chemins cahoteux, il a été bousculé et secoué, et il est maintenant à bout de forces à cause de la douleur, de la perte de sang et du froid. Pour renforcer le cœur, je commence par administrer du Cardiazol par voie sous-cutanée. Ensuite, le blessé est soulevé sur la table d'opération. Cette mise en place est difficile, car elle doit se faire de manière à ce que le blessé souffre le moins possible : Tout d'abord, deux porteurs soulèvent la civière jusqu'à la hauteur de la table d'opération, puis trois autres assistants passent la main sous la tête, le dos et la hanche, un autre tient et porte le membre blessé avec le garrot. Ensuite, la jambe (ou le bras) est débarrassée des restes de vêtement déchirés et sanguinolents et nettoyée à l'eau chaude. Au-dessus du garrot, on fait une saignée à l'aide d'un tuyau en caoutchouc, on desserre le garrot et on l'enlève ; on déroule ou on coupe l'épais bandage. Tout cela se fait en quelques instants.

Il en résulte que le bras est totalement brisé, de larges parties des muscles et des vaisseaux sanguins sont détruits. Si l'on laisse une telle blessure dans cet état, le blessé mourra rapidement d'une infection de la plaie, d'une septicémie. Le chirurgien décide donc de procéder à une amputation. De telles blessures graves se produisent très souvent dans une journée ; l'amputation permet alors de créer des conditions de plaie propres, favorables à la guérison. Quelle responsabilité pour un chirurgien de décider s'il faut sauver le bras ou la jambe, ou si seule l'amputation peut sauver la vie du blessé.

Il y a un jeune soldat sur la table d'opération - selon le livret militaire : fils de paysan du Mecklembourg, 19 ans, mobilisé depuis avril de cette année, ici en Russie depuis 14 jours et maintenant estropié à vie. Ou un autre, bachelier de 18 ans originaire de Stettin, dont la main droite et le pied ont été si gravement écrasés par l'explosion d'une mine qu'il faut l'amputer des deux membres, doit-il rester en vie ? Il ne cesse de demander au médecin-major : "Monsieur le médecin-major, dois-je mourir maintenant ? Je n'ai encore rien vécu, juste après l'école (baccalauréat d'urgence), j'ai fait le service du travail obligatoire, puis la Wehrmacht, où j'ai suivi une courte formation et été envoyé en Russie. Je n'ai pas encore vécu, Monsieur le médecin-major".

Quelle tâche incombe alors à un homme fin et bon, si le médecin-major en est un, et avec quelle cruauté inhumaine, dans de tels moments, une réponse dure et cynique peut aussi blesser l'âme d'un tel garçon, pire que ne l'a fait la mine. Heureusement, nous avions à Beresnjaki un médecin-major particulièrement humain, dont la présence et la sécurité suffisaient à nous rassurer.

J'ai vécu l'inverse en été 1941, sur une HVP dans les marais de Pripjets, devant Bobruisk. Le médecin traitant s'est approché d'un blessé dont la jambe était criblée de dizaines de petits éclats de mines, que le médecin a enlevé avec un gros coton dégoulinant d'iode. "(une manipulation très douloureuse !): "Ne faites pas le malin, vous allez pouvoir tenir encore un peu" ! Nous, les assistants qui nous entouraient, avons échangé des regards éloquents. Le blessé tourmenté, qui serrait vraiment les dents, répondit alors : "Celui qui me dit des choses pareilles dans cet état, je lui souhaite les mêmes douleurs !" Ce à quoi le médecin-major répondit, furieux, rouge de colère : "Taisez-vous, vous n'avez absolument rien à dire ici, je vais vous dénoncer à la troupe pour que vous soyez punis". Le médecin s'appelait Meinert ; nous disions toujours qu'il manquait un préfixe à son nom.

Ce genre de choses ne s'est certainement pas produit uniquement sur une HVP. C'est d'autant plus triste quand l'art médical s'associe à l'infériorité humaine. Il n'est pas étonnant que les unités sanitaires aient été condamnées en bloc sur la base de telles exceptions.

Mais revenons à Beresnjaki : parfois, les blessures semblaient mineures en apparence. Ainsi, deux blessés ont été amenés à Beresnjaki en position couchée, chacun n'ayant qu'un pansement sur le dos. Nous avons examiné les blessures : des éclats d'obus de la taille d'un petit pois sur la colonne vertébrale. Mais cet endroit était en danger de mort. Le nerf principal était blessé, il y avait des paralysies transversales, c'est-à-dire que toute la partie inférieure du corps était paralysée. Les deux blessés sont morts au bout de quelques jours la HVP.

Les blessures au cerveau sont également imprévisibles. Un blessé est arrivé à pied dans notre bloc opératoire avec un bandage sur la tête. Il avait une éraflure très fine mais profonde, probablement due à un petit éclat d'obus. Cette blessure s'est refermée en quelques jours. Malgré cela, le blessé devait rester couché sur le dos pendant 20 jours : c'était l'ordre du médecin. Le blessé insistait sur le fait qu'il se sentait en parfaite santé ; un jour, il s'est rendu sans autorisation aux latrines de la ferme : et est soudain tombé raide mort. Le cerveau était blessé et un caillot de sang s'était formé dans la circulation sanguine principale.

Les lésions cérébrales importantes n'étaient généralement traitées qu'à l'hôpital militaire. Les blessures thoraciques sont immédiatement soigné par le médecin-major. Dans un premier temps, les orifices de tir ont été fermés à l'air libre à l'aide d'un pansement hermétique, ce qui a permis de créer des conditions de pression plus ou moins normales. Mais souvent, il fallait couvrir d'énormes projectiles. Ces blessés ne passaient que rarement. Ces blessures étaient causées par des balles perdues ou par des "obus dum-dum". Les balles dum-dum sont des cartouches de fusil d'infanterie dont la pointe a été limée afin de provoquer des blessures plus importantes. De tels projectiles sont interdits au niveau international par les dispositions de la Convention de Genève. Je me souviens cependant d'avoir soigné un lieutenant pendant la campagne de France en 1940 à Verdun, qui avait été blessé par un tel projectile dum-dum : l'impact avait la taille normale d'une cartouche, le rejet dans le dos était de la largeur d'une main ; le projectile avait emporté la moitié de l'omoplate.

De plus, en juin 1940, lors d'une marche à travers la France, nous avons trouvé dans le fossé près de Nancy une caisse entière de munitions pour fusil français avec des cartouches dum-dum fabriquées en usine, portant le cachet de fabrication à l'extérieur de l'emballage ! "Voilà l'humanité de la grande nation !"

Les blessures les plus graves sont les blessures abdominales : elles doivent toutes être impérativement opérées sur le champ de bataille principal. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, le pourcentage de décès était encore très élevé (de l'ordre de 85 à 90 %), selon les indications du Dr Bügge : Même un petit éclat d'obus peut causer de grandes destructions dans l'abdomen. L'opération d'une telle blessure à l'abdomen exige du chirurgien 2 à 3 heures de travail manuel et intellectuel intensif. Souvent, lors d'une blessure par balle, il faut suturer 12 à 16 trous dans l'intestin, avec du catgut et de la soie, 3 fois ! Et si un seul petit trou est négligé, une péritonite s'installe inévitablement, ce qui signifie généralement la fin. Dès l'ouverture de la cavité abdominale, une vague de sang vient à la rencontre du chirurgien. Si le blessé supporte la longue anesthésie et l'opération, nous devons souvent faire des transfusions sanguines en même temps. Ensuite, il est placé dans une salle particulièrement calme. Pendant trois jours, il ne reçoit rien d'autre qu'un peu de thé non sucré. Des agents circulatoires (Sympatol) et cardiaques (Cardiazol) sont régulièrement injectés par voie sous-cutanée, en alternance. C'est ainsi que nous avons pu sauver certains cas graves.

Mais il arrivait souvent qu'après trois ou quatre heures de travail acharné du médecin et de ses assistants, le cœur du blessé lâche et que la vie s'éteigne encore sur la table d'opération. Le Dr Bügge, notre médecin-major, était alors toujours très abattu lorsqu'il devait constater les limites de son grand savoir-faire.

Les blessés étaient traités sur notre HVP, en fonction de la gravité de chaque cas. Il arrivait qu'un capitaine légèrement blessé doive attendre alors qu'un tireur grièvement blessé se trouvait sur la table d'opération. Seul l'homme comptait alors, pas le grade militaire. Sur des dizaines de blessés d'autres nations : Russes, Français, Anglais et Américains, nous avons souvent effectué de grandes opérations au cours des années de guerre. Chez le Dr Bügge, il n'y avait pas de considération de personne = pour lui, chaque blessé (grave) était un être humain qui avait besoin d'aide, qu'il soit allemand ou prisonnier, et c'est donc lui qui était soigné en premier.

Ainsi, le flot des blessés qui n'avais pas cesser depuis le 5 décembre, s'arrêta aussi à Berezniaki. Les salles des blessés ont vite été surpeuplées. Nous avons dû évacuer au plus vite vers l'hôpital de campagne de Pouchkino afin de faire de la place pour les nombreux nouveaux arrivants. De nouvelles salles pour les blessés ont été aménagées. La troisième nuit, nous avons manqué d'éther anesthésique ; la pharmacie de la division était également épuisée. Nous avons alors reçu suffisamment d'anesthésiques par avion depuis Smolensk.

Pour moi, il y avait une grande difficulté : l'approvisionnement en vêtements chirurgicaux stériles et en linge de salle d'opération pour toutes les grandes opérations qui étaient faites jour et nuit. En tant qu'instrumentiste, j'étais responsable de ces choses. J'avais engagé quatre femmes russes qui lavaient jour et nuit dans le village les draps chirurgicaux et les blouses des médecins, souvent très imbibés de sang. Mais comment faire sécher le linge ? A l'extérieur, le linge gelait en dix minutes et se transformait en planches dures. J'étais donc souvent obligé de stériliser les draps encore humides, et les médecins devaient travailler dans le linge humide. Dans de nombreux cas, les gants en caoutchouc n'étaient lavés que dans une solution de Sagrotan, puis on continuait à opérer avec. Les instruments qui étaient utilisés jour et nuit sans interruption ne sortaient plus du cuiseur. La plupart du temps, je les sortais de l'eau bouillante et les déposais directement sur ma table d'instruments (avec des pinces à grains !). De temps en temps, nous faisions une petite pause pour boire du café fort; les médecins et moi étions "nourris", car nous ne pouvions pas compromettre la stérilité des gants, ce qui aurait nécessité un nouveau lavage (15 minutes). Ainsi, l'opération s'est déroulée du 5 au 7 décembre = 56 heures sans dormir.

C'est alors que le 7 décembre au soir, des nouvelles alarmantes arrivent du front : Les Russes attaquent, les Russes percent ! Klin est déjà conquis et Kalinin est menacé ! Nous avons environ 300 blessés dans le village, à 3 kilomètres de la ligne principale de combat. Un appel de la division arrive : évacuer immédiatement tous les blessés vers Puschkino. Trois sankras pouvant accueillir 12 personnes couchées ou 36 personnes assises sont disponibles à cet effet. L'hôpital de campagne de Pouchkino est à 25 kilomètres. Nous évacuons en permanence, mais le nombre de blessés ne diminue pas, car il y en a toujours de nouveaux qui arrivent.

Autre message d'alerte : avec des chars et des troupes de ski, les Russes ont fait une percée au sud de Kalinin. Selon les informations, ils se trouvent maintenant à notre nord, au nord dede Berezniaki : Aucun des sankras envoyés ne revient de Pouchkino.

Notre adjudant-chef (Hauptfeldwebel) se place au milieu de la route du village et essaie de récupéré des camions vides afin de charger des blessés. Ou bien ces voitures s'enfuient-elles déjà ? Oui, nous commençons à comprendre : c'est la fuite. Notre adjudant-chef ne reçoit guère de réponses à ses questions, il manque même de se faire écraser. Le commandant de la compagnie fait alors arrêter chaque voiture qui arrive de l'avant par un officier (médecin- chef) accompagné de deux gardes armés, le revolver à la main. De cette manière, on parvient à faire monter des blessés dans chaque camion vide, qui sont sommairement enveloppés dans des couvertures. Tous nos véhicules motorisés sont en état de marche, mais sans une goutte d'essence. Cela fait quatre jours qu'il n'y a plus d'essence. Nous avons encore 150 blessés dans le village. Dans la nuit du 8 décembre, nous continuons à évacuer et à envoyer les blessés nouvellement arrivés à Pouchkino. Les blessés morts pendant la nuit dans les salles des blessés (il y en a une trentaine) sont stockés dans une grande grange vide. D'autres plus tard dans l'église, qui sera ensuite utilisé par les Soviétiques comme garage automobile et atelier de réparation.

Vers midi, le 8 décembre, nous avons réussi, au prix d'efforts et de persuasion indicibles face aux chauffeurs de camion, à évacuer tous nos 300 blessés.

Alors qu'il s'agissait jusqu'à présent d'unités de "Troßeinheiten", des troupes de combat commencent à refluer. Nous chargeons notre équipement le plus important, surtout le matériel chirurgical et la pharmacie, sur des traîneaux et des voitures attelées. Tous nos véhicules motorisés doivent rester sur place et sont détruits à la grenade. En de nombreux endroits, les provisions sont brûlées

Nous évacuons le village vers le soir, à la limite Est du village, les Russes tirent avec des chars. Des canons antichars légers et des mitrailleuses sont mis en place par les soldats qui reculent. Les pionniers mettent le feu aux maisons afin de détruire les abris des Russes qui avancent. Les villageois, pour la plupart des femmes et des enfants, se lamentent devant les maisons en feu. Il fait -20°. Les camions en fuite écrasent sans ménagement tout ce qui se trouve sur leur chemin. On entend des cris : "Sauve qui peut ! Les Russes arrivent !" Les Allemands sont en fuite : nous sommes le 8 décembre 1941.

A la nuit tombante, nous marchons au pas de charge derrière nos quelques traîneaux et chariots attelés, en direction du sud, vers l'hôpital de campagne de Pouchkino ; derrière nous, la lueur rouge de l'église en feu de Berezniaki. Mais nos nombreux blessés sont en sécurité. Nous n'avons laissé que 60 morts dans le village, que nous n'avons pas pu enterrer. Toute la nuit glaciale, nous marchons vers le sud jusqu'au lever du soleil.

Des chauffeurs nous ont dit : Le même jour, des scènes terribles se sont déroulées dans la ville de Kalinin. Trente avions tout neufs, des chasseurs, étaient à court de carburant sur l'aérodrome et ont dû être détruits. Des tas de ravitaillement de toutes sortes ont été brûlés sur les places, les dépôts de munitions ont explosé. C'est ce qui s'est passé sur tout le front, de Kalinin à Klin. A Klin, l'hôpital de campagne n'a pas pu être évacué en raison de la percée surprenante des Russes. Les blessés légers fuyaient pieds nus devant les chars russes. Personne ne sait ce qu'il est advenu des autres blessés.

Ce n'est qu'à 200 kilomètres au sud-ouest de Kalinin, près de Subzow, que le front allemand s'arrêta à nouveau dans les premiers jours de janvier 1942. Mais les Russes avaient réussi de profondes percées qui ne purent être nettoyées même durant l'été 42 et qui conduisirent à la bataille décisive de Rshew (en juillet- août), dont les pertes de nos unités dépassèrent de loin tout ce qui avait été fait jusqu'alors.

7 Mitina près de Staritza/Volga – 31 décembre 1941

Saint-Sylvestre, 31 décembre 1941

L'action de propagande de Goebbels est arrivée trop tard : de nombreux soldats allemands ont souffert de gelures, car la Wehrmacht n'était pas préparée à une guerre d'hiver en Russie.

Nous sommes assis autour d'un grand ПЕЧКА (Pjetschko), un four russe en argile dans une ferme (ИСБА), et nous nous réjouissons de la chaleur que dégage le feu qui crépite à l'intérieur. Peu à peu, les membres et les visages figés par le froid se délient. Le jour de l'an 1941 ! Depuis l'aube, vers 8 heures, nous avons commencé à marcher vers le nord-est, jusqu'à une bonne partie de la nuit d'hiver qui commence vers 16h. Ce contre le vent fort de l'est, soi-disant pour ouvrir un HVP le lendemain. A l'arrivée au village de Mitina, nous avons entendu d'autres unités dire que les Russes avançaient à nouveau et qu'ici, à Mitina, la ligne de combat principale serait à nouveau établie dès demain. La torture pour les hommes et les animaux a donc été inutile aujourd'hui. "Une promenade du Nouvel An" dit "Balletto" (vulgairement Fritz Heise). Il repartira probablement demain matin.

Pour la Saint-Sylvestre, le "ravitaillement" pour chaque 3 hommes était une bouteille de vin rouge qui était déjà destinée à Noël et qui était consommé le jour même. Nous sommes étonnés : quel éclat dans notre chalet ! Le vin rouge est intact, seules les bouteilles en verre sont gelées. Mais ce n'est pas grave, car le vin est certainement figé en glace rougeâtre depuis deux mois : il peut donc très bien être distribué "à la pièce", même sans bouteille.

Dès notre entrée dans le village, nous avons utilisé la hache et la scie, toujours à portée de main sur le dessus de notre roulotte, pour prendre deux grosses poutres de bois depuis le mur d'une grange de la ferme. Maintenant, le feu crépite tranquillement dans la cavité en forme d'arc du fourneau en argile ; à l'aide de longues pinces en fer, des crochets à feu et un pot en fer couvert avec des pommes de terre et de l'eau (neige dégelée) qui est glissé dans les braises et recouvert de bûches enflammées ; un autre pot suit avec de l'eau pour le "vin chaud". Après la torture et le froid de la marche du jour, nous voulons vivre ce soir tout à fait "bon" ; "ХОРОШО" (bien), dit Balletto. Nous nous asseyons et nous nous réchauffons, et lentement, avec la chaleur croissante de la pièce, nous retirons les nombreuses enveloppes que nous avons sur le corps. Ici, dans l'hiver russe, nous mettons toujours 2-3 sous-vêtements simples, puis la combinaison de drills, par-dessus un pull et l'uniforme de drap, et par-dessus le manteau. Et pourtant, dehors, le vent glacial de l'Est siffle à travers toutes ces couches. Ce n'est qu'en bougeant fortement, en marchant, que c'est supportable. Mais malheureusement, les nombreuses "peaux" sont un labyrinthe idéal pour les poux. D'habitude, nous allons "à la chasse" pendant les pauses de la marche, surtout le soir, et nous comparons nos "chiffres d'abattage" ; la moyenne est de 60 à 80 unités par homme. Nous ne disons pas : "Nous avons des poux", mais : "Les poux nous ont". Bientôt, nous serons tous assis autour du four, uniquement vêtus d'une chemise et d'un pantalon, et nous attendrons que les pommes de terre soient cuites.

La marche d'aujourd'hui nous a donné, tout au long de la journée, un peu "d'élan", car nous sommes repartis vers l'est ; après le grave revers du début du mois de décembre, lorsque tout le front de Kalinin s'est effondré, après cette période de 14 jours de fuite vers le sud-ouest, les choses avançaient, enfin, à nouveau. Il y avait des slogans : le Führer lui-même avait pris en charge la direction et la reconstitution du front, il était à Subzow, dans le nouveau FHQ (Führerhauptquartier). Nous l'avons appris plus tard : Hitler n'a jamais été sur le front en Russie, il dirigeait tout depuis l'arrière, depuis un FHQ à l'abri des bombes près de Rastenburg en Prusse orientale, la "Wolfsschanze". Et lorsque l'offensive dans le secteur central a échoué début décembre (malgré l'avertissement de Brauchitsch), c'est bien sûr la faute de ce dernier si :

1) les pertes en blessés et en gelures dépassaient de loin le maximum habituel, pourquoi ? Parce que la Wehrmacht n'était pas équipée pour une guerre d'hiver russe, il lui manquait surtout des vêtements d'hiver ;

2) le front s'effondrait parce qu'il n'y avait pas de HKL là où les cartes d'état-major indiquaient une nouvelle ligne de combat principale. En effet, les soldats grelottants se trouvaient en plein champ, sur un sol gelé sur plusieurs mètres, avec leurs mitrailleuses inutilisables en raison des températures très basses, et dont l'huile gelait. Les fortifications n'ont pas pu être creusées du tout.

Ce matin, alors que nous nous dirigions à nouveau vers l'est, nous avons pensé : La Russie a été freinée, il y a de nouveau un arrêt. Cette année d'avancée gigantesque et fulgurante en Russie ne devait donc pas être si désespérée que cela ! C'est ce que nous pensions en marchant dans le froid glacial d'aujourd'hui.

Les pommes de terre cuisent et le vin rouge dégèle. On mange, puis "on s'en met une", comme le dit Balletto quand il s'allume une cigarette. En cette dernière soirée de l'année, nous voyons défiler six mois de la campagne de Russie autour du feu qui nous réchauffe : Les mystérieuses marches nocturnes (interdiction de chanter !) de Modlin-Mlawa en Pologne vers le sud-est de la Prusse, Lyck et Račky à la frontière russo-polonaise ; le jour du début de la guerre en Russie (22/06/41), la journée de Janowka, avec les premières lourdes pertes de notre division par les tireurs d'élite sibériens ; la place d'articulation principale de Biely-Dom ; l'avancée tumultueuse par Grodno ; la bataille d'encerclement de Bialystok-Minsk ; la chaleur estivale - la marche - la marche - la soif insupportable - les puits de village infestés de cadavres d'animaux - Déserts de sable - marche - le matin, à l'horizon, une chaîne de collines bleues - à l'est - marche toute la journée - le soir, à nouveau une vague de collines à l'horizon - plaine russe infinie - marche à pied : 500 - 800 - 1000 kilomètres vers l'est. La nuit, on marchait souvent pour faire la jonction avec les unités motorisées. Tôt le matin, entrée dans un nid de Russes crasseux en -ski, -ka ou -kow ; mise en place de notre HVP en deux heures, tandis que les Sankras chargées à bloc arrivent du front et sont déchargées. Opération - pansement - attelle - plâtre - bandage - amputation - opération abdominale - anesthésie - injections de sérum - anesthésie SEE (scopolamine, éphétomine, eucodal) - ivresse chloréthylique - souvent 24 heures sans repos, souvent 48 heures jusqu'à la limite des forces physiques - sommeil semblable à la mort de quelques heures. Démontage de l'HVP - chargement. Et à nouveau la marche sur les chemins de sable - kilomètres après kilomètres vers l'est sous une chaleur torride, sous de (rares) averses. À travers les marais de Pripjet - Slonim - Bobruisk - Smolensk. La bataille d'encerclement Vyazma- Briansk - le chaudron de Vyazma - automne - la période de boue en octobre - arrêt de l'avancée - 10.000e prisonniers russes à Vyazma, mais pas de fin. Premiers combats de partisans à l'arrière. Préparation de l'encerclement de Moscou et puis, début décembre, la catastrophe : pour la 1ère fois depuis 1939, retour en arrière, front allemand brisé par de grands effondrements des Russes, bien mieux équipés pour affronter les rigueurs de l'hiver.

Ils sont là, mes camarades de l'équipe chirurgicale de la deuxième section. La veille de la Saint-Sylvestre, ils boivent le vin rouge chaud qui a fait le long voyage de la France jusqu'à nous, gelé en glace :

Arno Mokroß, maître ramoneur de Gollnow en Poméranie occidentale;

anesthésiste chez nous (Narkotiseur) ;

Eddi Dallmann, tailleur de Stettin - aide-opérateur (OP-Helfer);

Heinz Kleinke, employé d'administration de Stargard en Pomérani - pharmacien de campagne (Feld-Apotheke);

Fritz Lessentin, traiteur de Stettin - secrétaire d'enregistrement (Aufnahmeschreiber) ;

Hans Kosinski, bachelier de Stralsund - expert en électricité et en groupes (Elektro- und Aggregat-Sachverständiger)électrogènes ;

Friedrich Heise, coiffeur de Groß Tychow près de Neustettin - assistant d'opération (OP-Helfer) et spécialiste des expressions grivoises;

Fritz Münchow, ouvrier boulanger de Köslin - pharmacien de campagne (Feld-Apotheke);

Hänschen Wundschock, pêcheur (Heringsbändiger) à Greifenhagen en Pommern - pharmacien de campagne (Feld-Apotheke).